각국 친환경차 보조금 정책 ‘가속페달’

제68회 프랑크푸르트 모터쇼(IAA)의 공개 행사를 하루 앞둔 9일 밤(현지 시간). 대부분의 차량이 장막에 덮여 있던 행사장 한 곳에 세계 각국의 취재진 수백 명이 몰려들었다. 세계 1위 자동차 브랜드인 독일 폭스바겐이 첫 양산형 전기차 ‘ID. 3’를 공개했기 때문이다. ID. 3 소개에 직접 나선 헤르베르트 디스 폭스바겐그룹 회장은 “폭스바겐은 전기차를 틈새시장에서 주류로 끌어올려 모두가 쉽게 접할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

‘3만 유로’ 전기차 출시에는 독일 정부가 한몫

17일 자동차업계에 따르면 폭스바겐이 ID. 3를 통해 전기차 시장을 메인시장으로 끌어올리겠다는 메시지를 낼 수 있었던 것은 대량 생산을 통해 가격 경쟁력을 기대할 수 있게 됐기 때문이다. 전기차 전용인 ‘MEB 플랫폼’을 활용해 ID. 3 생산을 시작함으로써 앞으로 전기차를 대량, 다품종으로 생산할 수 있게 됐다. 이 때문에 폭스바겐은 ID. 3의 소비자가격을 전략적으로 3만 유로(약 3900만 원)대로 낮췄다. 폭스바겐의 대표 차종인 골프와 비슷한 크기인 전기차에 내연차와 비슷한 가격표를 붙이면서 경쟁 전기차보다 수백만 원 이상 출고가를 낮춘 것이다.

김필수 대림대 자동차과 교수는 “폭스바겐은 전기차 영역에서 후발주자지만 전기차 전용 플랫폼을 활용하는 ‘규모의 경제’로 가격을 낮춰 주도권을 쥐겠다고 선언한 것”이라고 해석했다.

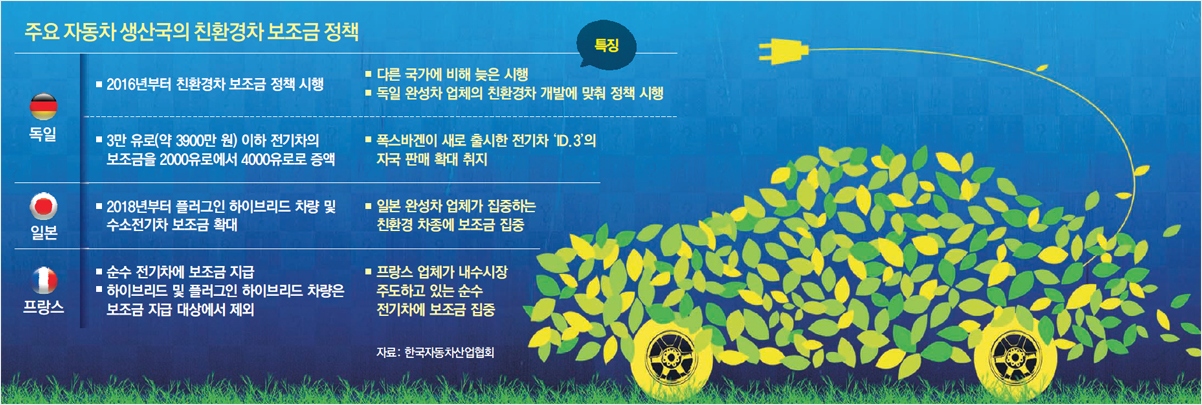

폭스바겐의 또 다른 ‘비밀 무기’는 독일 정부와의 협력이다. 독일 정부는 사실상 ID. 3를 겨냥한 맞춤형 보조금 지원 정책으로 지원에 나섰다. 탄소배출권 때문에 유럽의 다른 자동차회사들이 친환경차 보조금 정책을 앞다퉈 도입했지만 독일은 2016년에야 보조금 정책을 도입했다. 폭스바겐 등이 친환경차 개발을 본격화한 시점까지 보조금 정책을 늦춘 것이다.

특히 폭스바겐의 전략 차종인 ID. 3 출시와 연계해 3만 유로 이하의 저가 전기차에 대한 보조금을 기존의 2000유로(약 260만 원)에서 2배인 4000유로로 증액하겠다는 정책도 내놨다. 또 독일 업체가 경쟁 우위에 있는 플러그인하이브리드(PHEV) 차량의 보조금 비율을 비교적 높게 설정했다.

이날 ‘해외 주요국 친환경차 보조금 제도 특징 분석 및 시사점’ 보고서를 낸 한국자동차산업협회는 “독일을 비롯한 주요 완성차 생산국이 친환경차 보조금으로 자국 자동차 기업을 적극 지원하고 있다”고 했다.

프랑스·일본도 앞다퉈 자국 기업 밀어주기

2008년부터 친환경차 지원금 제도를 운용해 온 프랑스도 2017년부터 일본과 독일 완성차 업체 견제에 나선 것으로 분석됐다. 2017년에는 일본의 도요타 등이 주도하는 하이브리드 차종을 지원 대상에서 제외하고 2018년에는 독일 기업 중심의 PHEV 모델까지 제외했다. 그 결과 르노를 비롯한 프랑스 기업의 보조금 수혜 비중은 2016년 44.9%에서 2018년 80.1%까지 상승했다.

일본도 순수전기차의 보조금을 줄이고 수소전기차에는 전기차의 5배에 이르는 보조금을 주는 정책을 쓰고 있다. 일본 업체들이 적극적으로 개발하지 않는 순수전기차보다 한국과 주도권 다툼을 벌이는 수소전기차 영역에 재원을 집중하고 있는 것이다.

정만기 한국자동차산업협회장은 “세계 주요 자동차 생산국은 친환경차 보조금 규정에 수입업체 조건을 명시하지 않지만 자국 업체가 우위에 있거나 자국 업체가 역량을 집중하는 차종에는 보조금을 선별적으로 지원한다”고 했다.

전문가들은 미래차 시장을 선점하려면 기업은 물론 국가가 나서서 규제를 풀고 협력해야 ‘총성 없는 전쟁’에서 한국이 승기를 잡을 수 있다고 본다. 이호근 대덕대 자동차학과 교수는 “한국 정부 역시 친환경차 관련 규제를 풀고 맞춤형 보조금 정책을 만들어 주요 완성차 기업과 호흡을 맞추겠다는 자세가 필요하다”고 말했다.

![]()

프랑크푸르트 김도형 기자 dodo@donga.com